介護職員等特定処遇改善加算が今年2019年の10月よりスタートしました。

実際、皆様の給料には反映されているでしょうか。

私の肌感覚では、平均して1万円~2万円程度の手当がついている介護従事者(介護職員以外の専門職も含)が多いように感じています。

中には、「まだ貰っていない」「そもそも事業所が加算を取っていない」という人もいるようです。

介護報酬は、事業所が国保連に請求をしてから約2か月後の入金となるため、手当にも時間差が発生する場合もありますので、これから支給される事業所もあるかと思います。

ただどちらにしても、「いつからどれだけ支給するのかについて全職員への情報発信や周知徹底」は加算の取得要件にもなっていますので、これを怠っている事業所は問題があると言えます。

それにしても、当初は「勤続10年以上の介護福祉士に月8万円」という大風呂敷を広げられ、その後に「業界10年の介護福祉士に月8万円」となり、最終的には「事業所の柔軟な運用と裁量に委ねる」という尻すぼみのような結果になりました。

恐らくそうなるであろうということはおおよそ予測が出来ていたため、過去記事でも触れています。

つまり、これがどういうことかというと「結局は期待をしてはいけない」という良い勉強になったということです。

もちろん、収入が減っているわけではなく多少なりともアップしている場合は「まぁ良かった」という結果論になりますが、振り返ってみると「勤続10年以上の介護福祉士に月8万円」というセンセーショナルな情報発信はなんだったんだ、と思わずにはいられません。

結局は「案」の段階で真に受けてしまった者が馬鹿をみるという代物になります。

さて、そんな介護職員等特定処遇改善加算も含め、来春(2020年)から厚生労働省が「処遇状況」についての調査を実施するということが決定し、その内容について「案」が出ているようです。

厚労省が介護職の賃上げ効果を検証

厚生労働省は「介護の日」となる11月11日に、介護職員の賃上げに向けて2019年10月から新設した「特定処遇改善加算」の効果を検証するための臨時調査を、来年(2020年)4月に実施することに決めたようです。

そして、その結果は2020年の秋に公表する予定で、次の介護報酬改定が2021年になるために、その議論のひとつの資料として活用する目的があるということです。

どのような調査なのか

現在、厚生労働省で公開されている情報や資料は以下になります。

資料1 令和2年度介護従事者処遇状況等調査の実施について(案) [PDF: 142 KB]

資料2 令和2年度介護従事者処遇状況等調査票(案) [PDF: 737 KB]

但し、未だ「案」になりますので変更される可能性は十分にあります。

調査対象

調査対象は以下になります。

(1)調査対象

介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院、訪問介護事業所、通所介護事業所(地域密着型通所介護事業所を含む)、通所リハビリテーション事業所、特定施設入居者生活介護事業所、小規模多機能型居宅介護事業所及び認知症対応型共同生活介護事業所並びに当該施設・事業所に在籍する介護従事者等(下線部は前回調査からの変更部分)

(2)抽出方法

層化無作為抽出法により抽出(平成30年度調査と同じ)

【引用元】厚生労働省「資料1 令和2年度介護従事者処遇状況等調査の実施について(案)」

つまり、無作為抽出法であるために、全ての介護事業所が対象となるわけではないということになります。

調査対応は事業所

調査があったとして、その対応に応じるのは結局は事業所です。

実際に働いていて給料を貰っている介護職員ではありません。

それはそれで仕方がないにしても、事業所がどのような内容を書いて提出したのかさえ知る術もないことでしょう。

大切なのは期待しないこと

この調査が行われるからと言って、現場の介護職員に大切なのは「期待しないこと」です。

「大きな処遇改善がみられなかったから次はもっと増えるようにしてくれるかもしれない」というような期待をすると肩透かしを食らってしまったり、残念な気持ちになってしまうことは今までの例で何度も経験してきたのではないでしょうか。

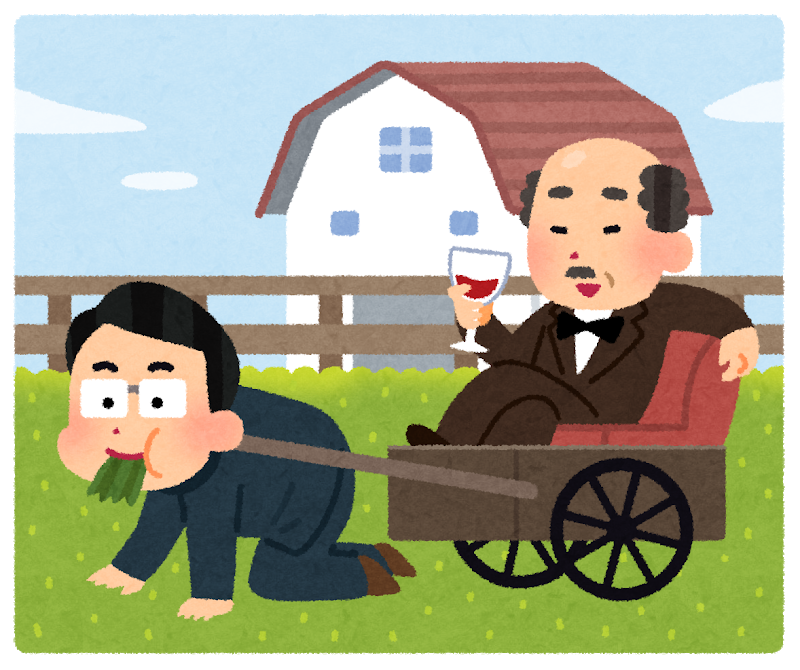

給料が1円でもアップしていれば、「介護職員の処遇改善を行った実績あり」と鬼の首でもとったかのような顔をして言うのを見て悲しい気持ちになった人も多いかと思います。

つまり、「期待してしまうと悲しくなる」のです。

そもそも、現場で働く介護職員の処遇を検討し決定している人達の殆どは、介護現場にさえ立ったことがない人達ばかりです。

「年収440万円以上の人を最低1人以上設定しなければならない」という要件の意図も目的も根拠もよくわかりません。

今回、こういった調査が行われると言っても「大切なのは期待しないこと」だと言えます。

最後に

今回は、厚生労働省が介護職員等特定処遇改善加算の実態調査を来春に実施という報道を受けて「大切なことは期待しないこと」ということについて記事を書きました。

「期待してはいけないのが介護職員」ということであれば、夢も希望もないわけですが、現状では自分を守るためにも「与えられた環境の中で可能なことをしていく」「過剰な自己犠牲や理想論に振り回されない」ということが非常に大切です。

自分を守れないのに利用者を守れるはずはないのです。

コメント

「フィリピン人スタッフは日本語がわからないから重要なことを話しても大丈夫です」っていう差別発言ね。もう笑いました。あれがそのまま通るなんて頭おかしいでしょ。

今、経費にはうるさくて、修繕とか全然通らないんですよ。

うちのデイ、去年の9月から利用者トイレが一つ壊れてるんですが、何回修理依頼上げても通らないとか意味がわからない。

3000円以上の物品の購入は本社の決済がいるのですが、全く意味がわからない。

今にコムスンみたいになるやろな~って思ってます。コムスンも全く物品が買えなくて、スタッフが自腹で買ってたらしいから。ww

>デイちゃんさん

なるほど~そうなんですね。

修理依頼が通らないというのはヤバい事業所のひとつの基準となるかもしれませんね。

私も同じような事業所(法人内の別事業所)を知っていますが、話を聞いて相当ヤバかったです。

こんにちは。

私は某大手ですが、特定処遇改善加算については、会社は全く何も言わないんですよ。

会社は訪問介護の拠点分割をしまくってて、新しい事業所をあけまくっています。当然、あけたばかりだと利用者いないから、事業所費などで赤字たれ流し。

特定処遇改善加算はその赤字を埋めるのに使われるんだよね~って思っています。

分配は1月からあるらしいのですが(届け出の書類にはそう書いてた)、もしかしたら時給が上がるかもしれないので、12月までに有休を消化してるって寸法です。ww

>デイちゃんさん

こんばんは~

コメントありがとうございます^^

まぁ確かに10月に国保連に請求した介護報酬は12月に事業所入るので1月から職員に分配を開始するのはあり得る話ですね。

それにしても、過去に色々なことがあったのに某大手の勢いは凄いですね。

12月まで有給消化している勢いも凄いと思いますが(笑)

会社のオーナーである会長が、9月末に亡くなったのですが、その遺言?で、訪問介護の事業所を日本中にはりめぐらせるように作れって言ったんですって。どこまで欲深いんだ。ww

訪問なんてただでさえ人がいなくて、ヘルパーも高齢化してるし、ごちゃごちゃしてるのに、急に分割でしょ。「とにかくどこでもいいから開けろ」みたいな感じで。

で、S責とかすぐいないから、今ある事業所を分けるみたいになるんだけど、人が増えないで経費だけ増えるから完全赤字じゃん。

利用者も急にあっちの事業所にかわりますから~とか言われて混乱するし、現場は書類作成とか契約とか余計な作業が増えるし。

速攻で訪問の常勤さん何人かやめましたよ。当たり前ですよやめますよ。

で、デイやグループホームの常勤を訪問に異動させて、デイとかは外人入れて回せとか言い出した。完全に狂ってる。

でもうちのデイはもうスタッフが全然いないので異動させるどころか、人員配置基準も満たせないから、どうするんでしょ。ww

>デイちゃんさん

返信ありがとうございます^^

そうなんですね~遺言ですか、そうですか。

死にゆく者が一体何を遺したかったのでしょうね。

自分の命が絶える時に遺したもので、今を生きる者を不幸にさせてしまうとすれば何だか複雑な思いがします。

介護業界も含め、それが人間というものなのでしょうかね。

ジョンイル将軍様は、末期のすい臓がんだったらしく、最後は自宅で訪問看護を利用していたそうです。

でも亡くなるまで会長職を辞任しなかったんですよ。普通、先が短いと思ったら若い人に譲って会社がごたごたしないようにしますよね。

で、私が思うに、末期だから、フェンタニルとか使いまくりで認知機能がかなりおかしくなってたのではないかと。

なので、そのうわごとを真に受けて、拠点分割してるとしたら・・・ただのアホウですよね。

株が100%下がるわと思って信用の売り見てみたら、めちゃ信用の売り残があって。みんな下がると思ってるんやな~って思いました。ww

>デイちゃんさん

そうなんですね~

何と言うか、人間の執念というのか怨念と言うのか…わかりませんが、凄い世界だとは思います。

ただ、確かに企業(法人)としての勢いは凄いですよね。

「外国人介護士なので気づかいは不要」という表現は確かにまずかったですね。