介護業界や介護現場に限らずの話になりますが、世の中には「人を不快にさせてもいい」と思って生きている人がいます。

裏を返せば「自分が不快でなければ他人を不快にさせても構わない」という自己中心的で自分勝手な思想であるわけです。

日本国憲法第19条においても、「思想信条の自由」は保障されていますが、それは「その思想や価値観が自分の内心に留まる限りは絶対的自由」とされているのであって、口から発してしまったりSNSなどで発信してしまった場合は、それを受け止める側の人の権利や思想を侵害してはなりません。

それを「公共の福祉による制限」と言います。

人間と人間ですから、意図せぬ形で相手を不快にさせてしまうことはあり得ますが、この世の中には「人を不快にさせても構わない」と思っている人がいるのですから驚きです。

そういう人がいると人間関係が悪くなってしまうのは当然です。

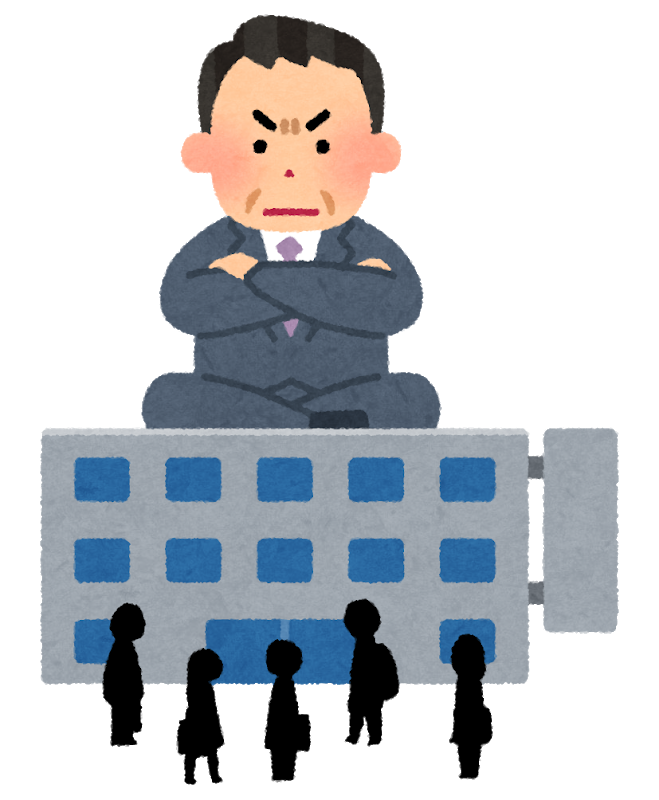

介護現場で言えば、「法人を私物化したワンマン経営者」「高圧的なお局職員」などになるでしょうか。

そういう人がいるから介護現場の人間関係が良くならないのかもしれません。

今回は、人間関係悪化の権化である「人を不快にさせてもいい」と思っている人の3つの特徴について記事を書きたいと思います。

人間関係悪化の権化「人を不快にさせてもいい」と思っている人の3つの特徴

それでは早速、人間関係が悪化する権化とも言える「人を不快にさせてもいい」と思っている人の3つの特徴についてご紹介していきます。

特徴①:道徳心がない

「人を不快にさせてもいい」と思っている人は道徳心や倫理観が欠如してしまっています。

親からの躾や保育園や幼稚園でも「人が嫌がることを言ったりしてはいけない」と教わるはずです。

これは国家的に統治機構が未熟又は不健全で道徳心が欠如してしまっている国でない限りは全世界共通のはずです。

道徳心がない人のパターンとしては、

- 自己中心的

- 高圧的

- 性癖の暴露(セクハラ)

- 品性下劣

- 不謹慎な発言や行動

- してはいけないことをせずにはいられない

などがあるのが特徴です。

道徳心が欠如した人が介護現場にいれば人間関係も良くはならないでしょう。

特徴②:他人を不快にさせることも価値観だと思い込んでいる

「人を不快にさせてもいい」と思っている人は、「そういう価値観もある」と思い込んでいます。

その思想信条が内心に留まる限りは「そういう価値観もある」のは間違いありませんが、ひとたび口から発したり人の目につく場所で表現してしまうと公共の福祉による制限がなされる思想や価値観になるのです。

ですから、「他人を不快にさせてもいい」と思い込むことは自由ですが、「実際に誰かを不快にさせてはならない」「可能な限り不快にさせない配慮をしなければならない」ということが理解できていない可哀想な人だと言えます。

つまり、「故意的に実際に誰かを不快にさせてしまうことは価値観としては認められない」のです。

介護現場にそういう勘違いをしてしまっている人がいた場合は、人間関係が良くはならないことでしょう。

特徴③:「嫌なら見なければいい」という責任転嫁

「人を不快にさせてもいい」と思っている人は、不快に感じた人に対して「嫌なら見なければいい」と思っていたり言ってしまうという特徴があります。

もちろん、SNSなどではブロック機能などがありますがそれも万能ではありません。

また、日常や職場の中であればブロック機能はありませんし、「嫌なら見なければいい」では済みません。

更には、「見る方が悪い」「勝手に見て勝手に文句を言うな」という横暴さがあります。

どちらにしても、不快な言動や行動を先に口に出したり表現してしまっている本人が許されない存在であるのに、それを受け止める側に自己防衛を求めたり責任転嫁をしてしまうのが特徴です。

悪意や他意はなくたまたま相手を不快にさせてしまったのなら仕方がない部分もありますが、初めから「人を不快にさせることも価値観」などという道徳心の欠如した勘違いをした上で、他人に迷惑を掛け責任転嫁をしながら生きている人がいれば敬遠したくなって当然でしょう。

「類は友を呼ぶ」ということわざ通り、そういう人の周りには同じような価値観の魑魅魍魎がうごめいています。

介護現場でも、「裸の王様の経営者」や「お局職員」の周りに無法者や腰ぎんちゃくが集まり派閥を作っていることがあるのではないでしょうか。

そんな職場では人間関係が良くなるはずがありません。

最後に

今回は、介護現場に限らずですが人間関係悪化の権化である「人を不快にさせてもいい」と思っている人の特徴について記事を書きました。

意図せずに相手を不快にさせてしまうことはあるでしょうが、「最初から相手を不快にさせるという価値観はありでも表現した時点で無し」という結論になります。

世の中には色々な人がいて色々な価値観があって多様性を認めていく社会情勢ですが、「そんな人が職場にいたら人間関係が良くなるはずがない」ということは間違いありません。

いや、ひょっとしたらそういう人がいる職場には「似たもの同士の魑魅魍魎」が集まっていているのかもしれません。

もしそうだとすれば、そういう部分をどうにかすれば介護現場の人員不足も少しは解消されるのではないでしょうか。

コメント

こんにちは。

もしよかったら、次回は、「対応不能な利用者への対応方法」を取り上げてほしいです。(この時点で言葉に矛盾があるww)

対応不能と言ってもいろんなパターンがあるとは思うのですが。

統合失調症で暴力すごすぎて病院追い出された利用者が、毎日利用しています。そもそもそんな人を売り上げのためにホイホイ入れる管理者もクソバカなんですけども。

昨日、その利用者が、昼食時、茶わんをつかんで他の利用者に向かって思いっきり投げたんです。たまたま利用者には当たらなかったけど、あれ、当たったら大事故大事件だったと思うのですが・・。それは周りにいたスタッフのせいになるんですかね。

もう一人統合失調症の利用者がいて、暴力暴言すごすぎて家族もお手上げ、ショートもお断りされて、毎日来てる。

もうその人の暴力暴言がすごい。スタッフのみならず他の利用者をののしったりとか。他の利用者となぐりあいのけんかになったこともある。

最近は排泄することが分からなくなって、うんこたれ流しのまま歩き回ってる。臭いので、「汚れたので替えましょう」と言うと暴れだす。

こんな人なぜ利用させるんだ?

スルーすればいいのかもしれませんが、まさか全く放置するのはできないですよね。

なんかいい方法あるかな~。

慰労金5万円もらってさっさとやめたいと思ったのでした。

関係ない話を書いてすいませんでした。

>デイちゃんさん

こんばんは~

リクエストありがとうございます。

早速「対応不能な利用者の対応方法」について記事をアップさせて頂きました。

回答になっているかはわかりませんが、またお時間のある時にご確認下さい。

私が〇〇〇で働き始めたころ、デイって人格が歪み切ったスタッフばかりいたんですよね。

当時、デイは半年前にオープンしたばかりで、オープンしたばかりの施設ってどこ行っても首になるような変な奴らばかり来るから。(必ずしもそうではないけど(笑))

他のスタッフが何かしたら、すぐダメだしする。「あんなレクじゃだめよ」とか。

とにかく非難、批判ばかり。

利用者の方に向いたら笑顔、スタッフの方に向いたら般若、みたいな感じ。(これよくあるww)

で、毎月の行事も、ケンカばかりで何をするか全く決まらないから、当時の管理者が「毎月二人ずつの担当にして、その二人が決めたことには文句を言わないことにしよう」って決めてやっと行事ができたという・・とても恐ろしいというか情けないというか協調性がないというかクソみたいな奴らばかり。

そうしてるうちに、毒のある奴らは、お互いに毒を出し合ってコロし合って、一人ずつ消えていき(蟲毒みたいww)、最後に最も強い毒がある生活相談員のオバハンと看護師のバアサンが残ったのでした。

生活相談員のオバハンは、とにかく負のエネルギーがすごい。とにかく陰湿。とにかく陰険。

新人がいたら必ずいびる。私も入った初日に「あんたは足手まといや!!」とヒステリックに怒鳴られた。ww

子供も虐待してたらしい。子供と同級生のヘルパーがいて、子供本人が言ってたらしい。離婚した後出会い系で出会った男と再婚。

そんな人、福祉の仕事して大丈夫なん??

でも仕事は何もできない、何もしない。パソコンが全く使えない。計画的に仕事ができない。8月31日に夏休みの宿題が全然できてない子供と同じ。とにかく他のスタッフに押し付けたいと思ってた。

毎日現場の介助作業は全くせず、事務所でタバコ吸ったりケーキ食べたりサボってる。だけど事務作業は全くしない(パソコン使えないからできない)。

で、あまりにサボりすぎて結局クビになっちゃった。

支店長に「あなたはサボりすぎです。しかも性格が悪すぎてヘルパー全員からクレームが来てます。お願いですからやめてください。」って言われてクビって・・情けなさすぎる。

その後は他のところで勤めたけど、結局どこ行ってもクビ。今は無職。ww

看護師のバアサンも相当性格がゆがんでる。

今までの人生、何もいいことなかったらしい。

とにかく人をいじめたいみたい。「今日誰をいじめようかな~」っていつも言ってた。性格が悪すぎて、スタッフから総スカン。

当時看護師が4人もいたから、最終的にシフトに入れてくれなくなって終了。哀れな最期だった。

でも金がないので、訪問看護のナースがいなくなって声をかけられて再就職。

「自分を首にしたとこによう来れるな」ってみんな言ってたわ。でも金には代えられないからね。もう70近いから採用してくれるとこなんてないし・・・。

でも今、訪看もナースが増えてきて、いらなくなってる。

認知症の利用者宅に入ったら家族から「あの看護師さんが来たら不穏になるので、他の人に代えてください」って言われた伝説あり。

人にひどいことをしたら、必ず自分に返ってくると思う。

私は子供が生まれてから、「自分の子供がひどい目にあったらどうだろう」と考えると、他人にひどいことはできなくなった。それまでは平気で人にひどいことしてたけど。

正義は勝つ、悪は滅びる。

意外と世の中、どこかで帳尻が合うようになってる。

>デイちゃんさん

こんばんは~

コメントありがとうございます^^

確かに私も新人の頃、何人かの先輩や上司や経営者の顔が般若に見えていました(今は慣れましたが)。

もっと言えば、面接の段階で既に面接官である経営者の顔が般若に見えていました。

「人を不快にさせてもいい」と思っている人ばかりだとカオス状態になりますね。

しかし、おっしゃるように「どこかで帳尻が合うようになっている」「いつか自分に返ってくる」と考えれば、やはり哀れな人達ですよね。。。